Antike Sportstätten: Eine Reise von olympischen Träumen zu blutigen Spektakeln

- Sabine Reifenstahl

- 27. Aug.

- 7 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 3. Sept.

Hinweis zu den Abbildungen: Die Lizenzen stehen direkt beim Bild. Alle Bilder wurden nur in der Größe auf ein webtaugliches Format angepasst, weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Antike Sportstätten: Wie aus dem olympischen Gedanken blutige Spektakel wurden

Seit Herakles bei mir eingezogen ist – mit Keule, Fell und dieser unverschämten Heldenattitüde – sieht mein Parkett aus, als hätte ein Zentaurengrillabend stattgefunden. Aber das ist noch nicht alles. Offenbar hat sich das unter der Olymp-Prominenz herumgesprochen. Heute stehen zwei weitere Gestalten in meiner Küche: Agon und Nike. Und nein, die bringen weder Sportschuhe noch Salat mit. Aber sie bringen jede Menge Wettkampfgeist – und ich schwöre, Agon starrt meine Couch an, als wäre sie eine Startlinie.

Meine beiden Besucher:

Agon: In der griechischen Mythologie ist Agon die Personifikation des Wettkampfes, des Kampfgeistes. Sein Name bedeutet wörtlich Wettbewerb oder Spiel. Bei den großen Spielen der Antike war er quasi der unsichtbare Schiedsrichter, der dafür sorgte, dass die Athleten alles gaben.

Nike: Die Göttin des Sieges – flink, geflügelt, und immer auf der Seite der Gewinner. Sie begleitete Athleten, Helden und sogar Götter, wenn es darum ging, als Sieger hervorzugehen. Später haben die Römer sie als Victoria übernommen.

Wie sich die Schauplätze des Sports von heiligen Stätten zu Unterhaltungsmaschinen wandelten

Von den heiligen Hügeln Olympias bis zu den monumentalen römischen Arenen – die Geschichte der antiken Sportstätten ist eine Reise durch Jahrtausende menschlicher Leidenschaft, Politik und Architektur. Begleitet uns auf eine Zeitreise zu den spektakulärsten Wettkampfstätten der Antike.

Aus dem olympischen Gedanken wurden blutige Spektakel.

Olympia: Die Mutter aller Sportstätten – Der heilige Hain des Zeus

Olympia war mehr als nur eine Sportstätte – es war ein heiliger Bezirk im Westen der Peloponnes. Hier, im Schatten alter Olivenbäume und umgeben von den Tempeln des Zeus und der Hera, entstanden die ersten Olympischen Spiele im Jahr 776 v. Chr.

Mehr dazu in meinem Blogartikel: Herakles und die Olympischen Spiele: Der wahre Ursprung der berühmtesten Sportveranstaltung der Welt

»Weißt du noch, als wir das erste Mal nach Olympia kamen?«, fragt Nike, die Göttin des Sieges, während sie ihre Flügel ordnet. »Damals war es nur ein bescheidenes Heiligtum mit einer Laufbahn.«

Agon, der Gott des Wettkampfs, nickt nachdenklich: »1200 Jahre lang haben sie dort ihre Spiele abgehalten. Aus einer einfachen Rennstrecke wurde ein wahres Wunderwerk der Architektur.«

Das Stadion von Olympia: Architektonisches Meisterwerk

Das olympische Stadion fasste etwa 45.000 Zuschauer und war ein Triumph der griechischen Ingenieurkunst. Die berühmte Startlinie aus Kalkstein, in die die Zehen der Läufer passten, ist heute noch sichtbar – ein 2800 Jahre altes Zeugnis menschlicher Perfektion.

»Die Akustik war phänomenal«, schwärmt Nike. »Jeder Atemzug der Athleten, jeder Anfeuerungsruf – alles hallte perfekt durch das Oval.«

»Und die Sicht! Selbst vom obersten Rang konnte man jeden Muskel der Sportler erkennen. Diese Griechen verstanden ihr Handwerk«, ergänzt Agon mit Bewunderung.

Delphi: Wo Sport auf Spiritualität traf

Die Pythischen Spiele am Orakelhang

Hoch in den Bergen des Parnass lag Delphi, Sitz des berühmtesten Orakels der Antike. Hier fanden die Pythischen Spiele statt – zu Ehren Apollons, des Gottes der Musik und des Lichts.

»Delphi war anders«, erklärt Nike nachdenklich. »Weniger massentauglich als Olympia, aber dafür spiritueller. Die Athleten kamen nicht nur zum Wettkampf, sondern auch für Weissagungen.«

Das Stadion von Delphi, in den Fels gehauen und 7000 Zuschauern Platz bietend, thront majestätisch über dem Heiligtum. Seine Lage – zwischen Himmel und Erde – unterstrich den mystischen Charakter der Wettkämpfe.

Nemea: Das versteckte Juwel

Wettkämpfe im Schatten der Bäume

In einem malerischen Tal, umgeben von Zypressenwäldern, lag Nemea – Austragungsort der Nemeischen Spiele. Hier, wo Herakles einst den Nemeischen Löwen erlegte, wetteiferten Athleten in einer der intimsten Wettkampfstätten der griechischen Welt.

»Nemea war mein Favorit«, gesteht Agon. »Nur 4000 Zuschauer, aber welch eine Atmosphäre! Die Wettkämpfer liefen zwischen den Bäumen, als würden sie durch einen heiligen Hain tanzen.«

Eine moderne Rekonstruktion der Startvorrichtung (Hysplex) in Nemea, Griechenland 1993.

Isthmia: Das Tor zur Welt

Maritime Spiele am Kanal von Korinth

Am Isthmus von Korinth, der schmalen Landbrücke zwischen Attika und dem Peloponnes, lagen die Isthmischen Spiele. Diese Wettkämpfe zu Ehren Poseidons zogen nicht nur Athleten an, sondern auch Händler aus dem ganzen Mittelmeerraum.

»Isthmia war kosmopolitisch«, erinnert sich Nike. »Hier mischten sich griechische Traditionen mit Einflüssen aus aller Welt. Das Stadion lag direkt am Meer – bei Westwind konnte man die Wellen rauschen hören.«

Der große Wandel: Römische Arenen erobern die Welt

Vom Sport zum Spektakel

Mit dem Aufstieg Roms veränderte sich die Sportwelt dramatisch. Die Römer übernahmen zwar die griechischen Traditionen, interpretierten sie aber völlig neu – und oft blutiger.

»Das war der Anfang vom Ende unserer schönen Sportwelt«, seufzt Nike melancholisch.

»Nicht ganz«, widerspricht Agon. »Die Römer verstanden Entertainment. Ihre Arenen waren technische Wunderwerke – auch wenn mir ihr Geschmack nicht gefiel.«

Das Kolosseum: Monument der Macht

Das Kolosseum in Rom, erbaut zwischen 72 und 80 n. Chr., war das Nonplusultra antiker Unterhaltungsarchitektur. 50.000 – 60.000 Zuschauer, ausgeklügelte Bühnenmaschinerie im Untergeschoss, ein Sonnensegel-System – eine antike Hightech-Arena.

»Technisch beeindruckend«, gibt Nike zu, »aber sie haben Gladiatoren kämpfen lassen, wilde Tiere abgeschlachtet, Menschen hingerichtet. Das war nicht mehr Sport – das war Blutrausch.«

Seeschlachten im Kolosseum – Wasser marsch!

»Und weil’s nicht blutig genug war … gab’s gleich noch eine Seeschlacht!«, mischt sich Herakles ein. »Ja, richtig gehört. Die Römer waren nicht nur verrückt nach Kämpfen mit Löwen, Bären und Typen, die sich gegenseitig die Rübe einschlagen. Nein, sie dachten sich: Warum nicht gleich eine ganze Flotte in die Arena packen? – Und was macht man, wenn man kein Meer vor der Haustür hat? Genau – man flutet einfach das Kolosseum.

Cassius Dio und Sueton berichten, dass bei der Einweihung des Amphitheatrum Flavium im Jahr 80 n. Chr. unter Titus sogar Naumachien, also Seeschlachten, inszeniert wurden. Dafür wurde die Arena mit Wasser gefüllt, und dann ruderten kleine Schiffe gegeneinander, um den Zuschauern ein »Seeschlacht-Feeling« zu liefern. Kein Witz!

Natürlich war das Ganze ein logistischer Albtraum – also typisch römischer Größenwahn. Später, als die Hypogäen (die Unterkellerung mit all den Aufzügen und Falltüren) eingebaut wurden, war Schluss mit den nassen Spielchen. Ab dann gab’s »nur« noch Gladiatoren, wilde Tiere und andere Spektakel. Aber stell dir vor: einmal zu viele Wellen und die feine Toga des Senators ist hinüber.«

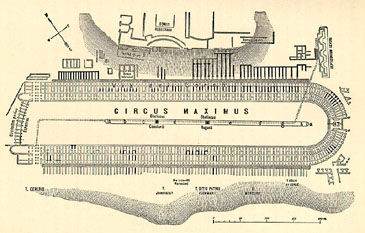

Circus Maximus: Wo Rom raste

Der Circus Maximus, mit nach antiken Quellen 250.000, nach modernen Schätzungen ~150.000 Zuschauern die größte Sportstätte der Antike, war Schauplatz der berüchtigten Wagenrennen.

Hier tobte Rom bei den Kämpfen zwischen den Zirkusparteien – Blau gegen Grün, Rot gegen Weiß.

»Die Wagenrennen waren wenigstens noch Sport«, murmelt Agon. »Auch wenn dabei regelmäßig Wagenlenker starben. Aber die Spannung! Die Leidenschaft! Das war echte Unterhaltung.«

Amphitheater im ganzen Reich: Roms sportliches Erbe

Von Arles bis Aspendos

Die Römer exportierten ihre Amphitheater-Kultur in alle Winkel ihres Reiches:

Arles in Südfrankreich: 21.000 Plätze, heute noch für Stierkämpfe genutzt

El Djem in Tunesien: Das drittgrößte Amphitheater der römischen Welt

Aspendos in der Türkei: Halbkreisförmiges römisches Theater, berühmt für seine perfekte Akustik für 7.000 - 15.000 Zuschauer

Pula in Kroatien: Eines der besterhaltenen Amphitheater überhaupt

»Überall die gleiche Formel«, erklärt Nike. »Elliptische Form, mehrstöckige Arkaden, ausgeklügelte Zuschauer-Ströme. Die Römer verstanden Massenunterhaltung.«

Thermalbäder: Sport meets Wellness

Die Caracalla-Thermen und ihre Konkurrenten

Die römischen Thermen waren mehr als Badeanstalten – sie waren Sportkomplexe, Bibliotheken und soziale Zentren in einem. Die Caracalla-Thermen boten Platz für 1600 gleichzeitige Besucher.

»Endlich mal eine römische Innovation, die mir gefällt!«, ruft Nike und hebt triumphierend die Faust. »Sport, Entspannung, Bildung, geselliges Beisammensein – das war ganzheitliche Körperkultur.«

»Die Palaestra – ihre Sportbereiche – waren wirklich durchdacht«, stimmt Agon zu. »Ringkampf, Gewichtheben, Ballspiele. Sport als Teil des täglichen Lebens, nicht als Spektakel.«

Die Caracalla-Thermen, öffentliches Bad und Begegnungsstätte in Rom, 216 n. Chr. unter der Herrschaft von Kaiser Caracalla fertiggestellt.

Hippodrome: Wo Pferde flogen

Von Konstantinopel bis Alexandria

Die Hippodrome – Rennbahnen für Pferde und Streitwagen – waren die Kathedralen des antiken Pferdesports:

Hippodrom von Konstantinopel: 100.000 Zuschauer, Zentrum byzantinischer Politik (heute geht man eher von 30.000 – 50.000 Zuschauern aus)

Hippodrom von Alexandria: Wo sich griechische und ägyptische Traditionen mischten

Circus des Maxentius in Rom: Privatarena eines Kaisers

»Die Pferde waren die wahren Stars«, schwärmt Agon. »Manche Rennpferde wurden berühmter als Kaiser. Ihre Namen standen auf Mosaiken, Münzen, Grabsteinen.«

Das Erbe der antiken Sportstätten

Was wir heute noch lernen können

Moderne Stadionarchitekten studieren noch immer antike Baupläne:

Zuschauerführung: Wie bewegt man 50.000 Menschen sicher?

Akustik: Wie erreicht man auch ohne Verstärker jeden Platz?

Sichtlinien: Wie garantiert man jedem Besucher optimale Sicht?

Atmosphäre: Wie schafft man emotionale Verbindung zwischen Zuschauern und Geschehen?

»Unsere Nachfahren bauen noch immer nach unseren Prinzipien«, stellt Nike fest. »Nur die Dimensionen sind größer geworden.«

»Und die Technik ausgefeilter«, ergänzt Agon. »Aber die Grundidee ist dieselbe: Menschen zusammenbringen, um gemeinsam etwas Außergewöhnliches zu erleben.«

Fazit: Von heiligen Hügeln zu modernen Arenen

Die antiken Sportstätten waren mehr als Gebäude – sie waren gesellschaftliche Brennpunkte, religiöse Zentren und architektonische Meisterwerke. Sie erzählen die Geschichte unserer Zivilisation: von der griechischen Suche nach körperlicher Perfektion bis zur römischen Leidenschaft für Massenschauspiele.

Heute, in unseren modernen Fußballstadien und Olympiaparks, lebt ihr Geist weiter. Die Sehnsucht nach gemeinschaftlichem Erleben, nach dem Triumph des menschlichen Willens über körperliche Grenzen – das ist das wahre Erbe von Olympia, Delphi und dem Kolosseum.

»Am Ende«, sagt Nike nachdenklich, »geht es nicht um die Steine und den Mörtel. Es geht um das, was zwischen den Menschen passiert, wenn sie zusammenkommen, um etwas Großes zu erleben.«

»Genau«, erwidert Agon und nickt. »Ob in einem griechischen Stadion oder einer römischen Arena – der menschliche Geist sucht Herausforderung, Gemeinschaft, Transzendenz. Das ist zeitlos.«

Mehr faszinierende Geschichten und Fakten im Buch Sternbilder & Himmelsmythen (Erscheinungstermin: 30.08.2025).

Mehr zum Buch.

📚 Jetzt vorbestellen und keine antiken Geheimnisse verpassen!

Newsletter oder Blog abonnieren, Instagram folgen für regelmäßige Einblicke in die Welt der Götter, Helden und ihrer irdischen Schauplätze.

Kommentare